突破圆偏振光探测器性能权衡

| 2025/10/31 15:38:32 《最新论文》 作者:LightScienceApplications微信公众号 我有话说(0人评论) | 字体大小:-│+ |

导读

近日,苏州大学曹国洋、杨阵海、李孝峰团队在圆偏振光电探测性能提升方面取得重要进展。研究人员提出了一种耦合手性超表面与电学增益的圆偏振光电探测器,能够同时获得高非对称因子和高响应度,为突破当前圆偏振光探测面临的非对称因子、响应度、稳定性等性能权衡问题提供了一种有效的策略。

该成果以“Electrical-gain-assisted circularly polarized photodetection based on chiral plasmonic metamaterials”为题发表在《Light: Science & Applications》。论文通讯作者为苏州大学曹国洋、杨阵海和李孝峰教授,第一作者为苏州大学本科生陈承昊。

研究背景

圆偏振光电探测器已被广泛应用于生物传感、分子检测、圆二色光谱、光通信、成像技术和量子计算等领域,展现出极高的通用性和精度。然而,传统的圆偏振光电探测器通常依赖于偏振器和四分之一波片,严重阻碍了器件的微型化和集成化。近年来,基于手性材料/结构的无滤波器型圆偏振光电探测器因其可直接检测圆偏振光的能力而受到广泛关注,为实现高度集成的片上系统提供了新思路。目前,基于电流信号大小直接区分圆偏振光的研究主要分为两类:1)基于手性有机材料(如手性有机小分子、手性超分子及手性有机-无机杂化钙钛矿材料)的圆偏振光电探测器;2)基于手性超表面的圆偏振光电探测器。

研究难点

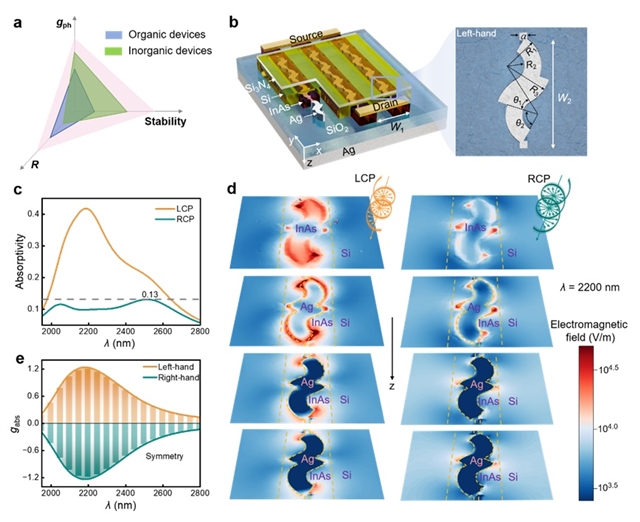

尽管相关研究已取得了显著进展,但基于手性有机材料的圆偏振光电探测器仍存在固有非对称因子较低及稳定性较差的问题;而基于手性超表面的圆偏振光电探测器虽有较高的稳定性和非对称因子,但由于金属中产生的热电子注入半导体的效率较低,导致响应度严重受限,如图1a所示。总之,当前基于手性材料/结构的圆偏振光电探测器仍处于起步阶段,面临着非对称因子、响应度和稳定性之间的复杂权衡问题。

研究亮点

鉴于此,该研究提出了一种全无机圆偏振光电探测器,通过协同手性超表面与电增益机制,成功突破了响应度、非对称因子及稳定性之间的性能权衡问题。该研究的核心成果在于:

1、非手性无机半导体材料实现圆偏振光识别

研究人员设计了一种类“S”型手性超表面结构,其可通过左、右旋圆偏振光激发显著差异的局域表面等离激元共振,使原本不具备左/右旋光分辨能力的InAs材料在近中红外波段实现对左/右旋光的显著差异化吸收。

图1. (a) 手性材料/结构基圆偏振光探测器性能统计;(b) 手性银纳米线/InAs/Si基圆偏振光探测器结构图;(c) InAs层的吸收光谱;(d)左手性纳米线基圆偏振光探测器中电磁场强度的空间分布;(e) 基左手和右手性银纳米线的圆偏振光探测器的光学非对称因子(gabs)谱。

2、电增益策略提升器件性能

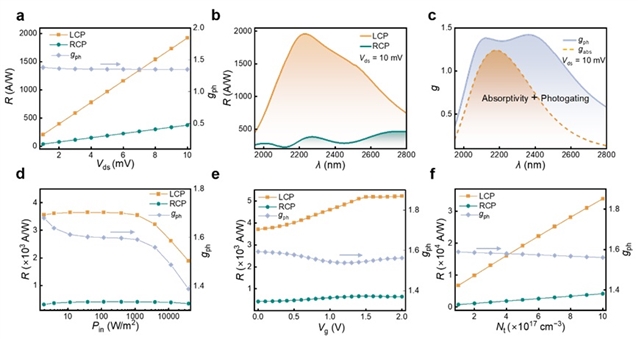

基于上述半导体吸收非对称特性,研究人员进一步引入电学增益策略提升器件响应度。通过光电导效应产生的较强电增益,并结合光门控效应、栅极调控和陷阱效应的协同作用,该器件在保持高非对称因子的同时实现了超高响应度,性能远超同类报道。

图2. (a)器件的响应度和非对称因子与偏压的关系;(b) 器件的响应度谱;(c) 器件的非对称因子谱;(d-f) 器件的响应度和非对称因子与入射光功率密度、栅极电压及陷阱浓度的关系。

总结与展望

该研究为圆偏振光探测向高灵敏度、高分辨率及高集成度方向发展提供了新途径,并有望推动其在光加密通信、分子检测、成像等领域的实际应用。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-025-01932-9